sábado, 9 de marzo de 2019

Perspectivas sobre el teatro del absurdo en Ecuador (a propósito de El Teatro del Absurdo en Ecuador de Paúl Puma) por José Aldás

El estudio fue realizado por el poeta, dramaturgo y crítico literario Paúl Puma

Dentro de la colección Ma-gíster de la Universidad An-dina Simón Bolívar, se publicó el estudio El teatro del absurdo en el Ecuador, del poeta ecuatoriano Paúl Puma. El libro aborda al teatro desde una perspectiva literaria (no las puestas en escena sino los textos que sirvieron para montarlas) con las obras que los dramaturgos nacionales, desde los años 60, han publicado. La obra se complementa con entrevistas a los directores, lecturas de archivos privados de obras teatrales y revistas especializadas. Una de las severas críticas que hace Puma en su obra va en contra de la «frágil memoria» que tiene el Ecuador ante las producciones literarias que no están dentro de los cánones mercantiles ni artísticos: en este caso en particular, el teatro escrito. El autor aborda obras que aún se conservan como manuscritos a pesar de haber tenido temporadas en escena. Es el mercado editorial quien, de alguna forma, ha excluido al género y lo ha relegado a hojas sueltas que se trabajan en los estudios teatrales o que sirven como estructura para un montaje escénico. La literatura teatral es estudiada desde los enfoques cultural, histórico y social: el libro inicia con una presen-tación general del Teatro del absurdo en la escena mundial. Martin Esslin, Antonin Artaud, Ionesco son los autores con conforman la teoría con la que Puma analizará las obras Procedimiento, de Juan Ma-nuel Valencia; Bajo la puerta, de Ernesto Proaño y Álvaro Rosero; y El estigma y el la-drón, de Fabián Patinho. Un lenguaje teatral que, funda-mentado en la abstracción, se emparenta con la poesía. A partir del fundamento del tea-tro del absurdo, nacido como una manifestación surrealista de la psicología en la obra de arte, se nos presenta un marco teórico que también repasa la influencia de dicho teatro en la dramaturgia de Latinoamérica. La irracionalidad, el len-guaje alterado, las onomato-peyas y los gags —nos dice Puma— son los indicadores que muestran la impronta del teatro del absurdo dentro de la dramaturgia ecuatoriana. Pa-ra la investigación específica sobre la literatura teatral en el Ecuador, se sirve de estudios realizados por Michael Han-delsman, Arístides Vargas, Patricio Vallejo, entre otros; revelando que, ubicados correctamente en el tiempo, los actores, actrices y directores del Ecuador han forjado su propia historia sobre las tablas. Nombres como el de Peky Andino (también autor de algunas letras para la banda Sal y Mileto), Antonio Ordóñez (cuyo proyecto nacido en las técnicas de Fabio Pacchioni se consolidó en el grupo Teatro Ensayo, que lleva ya 51 años de vida artística); nos muestran la amplitud de material que se ha consolidado dentro de la historia cultural del país. Sin embargo, es en las tres obras (El procedimiento, Bajo la puerta y El estigma y el ladrón) donde Puma encuentra el mayor asidero de su hipótesis: ya sea por la intervención de los objetos en el espacio, la arbitrariedad en su uso o descripción, además del carácter propio de los personajes; este tipo de teatro es asumido por tales obras al manifestar sus características primordiales. Obras que ponen en tela de juicio el abismo que existe entre la realidad y el absurdo, categorías que se funden o se confunden y que ponen en evidencia la progenie alienante típico de la modernidad. «Mi intención es que la presente investigación y/o lectura de sus obras permita la circula-ción de sus textos»; así, Paúl Puma nos lanza un llamado de atención con respecto a un género literario que muchas veces es olvidado después de que la última luz del escenario se apagó.

José Aldás

http://campañadelectura.com/revistaRocinante/ediciones/rocinante_121/index.html#76

El Teatro del Absurdo en Ecuador por Paúl Puma, Serie Magíster, UASB

Serie Magíster Volumen 232

autor: Paúl Puma

Ciudad: Quito

Casa editora: Universidad Andina Simón Bolívar

Año: 2018

Número de páginas: 94

Formato: 15 x 21 cm

ISBN: 978-9978-19-867-4

Reseña

El Teatro del Absurdo en Ecuador

autor: Paúl Puma

Ciudad: Quito

Casa editora: Universidad Andina Simón Bolívar

Año: 2018

Número de páginas: 94

Formato: 15 x 21 cm

ISBN: 978-9978-19-867-4

Reseña

Martin Esslin publica El Teatro del Absurdo

en 1961 para elevar una categoría que, más allá de un ideologema, era

una tendencia de varios autores afincados en París, luego del vacío de

la Segunda Guerra Mundial. Dicha categoría es un hecho en la memoria

dramatúrgica del Ecuador en el siglo XXI. Para su registro, el autor

realiza una intensa reflexión al respecto de cómo opera esta concepción

teatral en los dramaturgos contemporáneos del país y luego un ejercicio

hermenéutico de importantes obras: Procedimiento de Juan Manuel Valencia, Bajo la puerta de Ernesto Proaño y Álvaro Rosero, y El estigma y el ladrón

de Fabián Patinho. Este libro evidencia la necesidad de realizar un

mapeo de los textos dramatúrgicos ecuatorianos y, en esta misma línea,

realiza un esfuerzo por visibilizar autores y obras de teatro que han

sido soslayados por una crítica literaria casi ausente.

https://www.uasb.edu.ec/publicacion?el-teatro-del-absurdo-en-ecuador-807

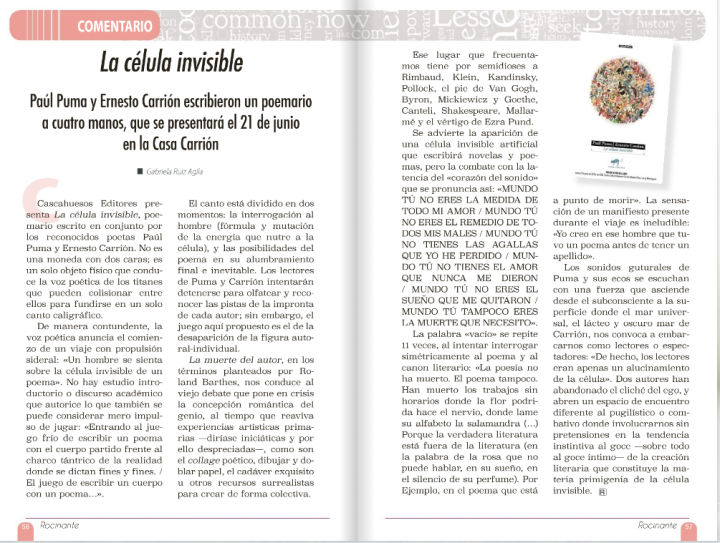

La célula invisible – Paúl Puma y Ernesto Carrión por Gabriela Ruiz Agila para Rocinante

Cascahuesos Editores presenta ‘La célula invisible’ (abril de 2018), poemario escrito a cuatro manos por los reconocidos poetas, Paúl Puma y Ernesto Carrión. ‘La célula invisible’ no es una moneda con dos caras; es un solo objeto físico que conduce la voz poética de los titanes que pueden colisionar entre ellos para fundirse en un solo canto caligráfico.

De manera contundente, la voz poética anuncia el comienzo de un viaje con propulsión sideral: “Un hombre se sienta sobre la célula invisible de un poema.” No hay estudio introductorio o discurso académico que autorice lo que también se puede considerar mero impulso de jugar:

“Entrando al juego frío de escribir un poema con el cuerpo partido frente al charco tántrico de la realidad donde se dictan fines y fines. / El juego de escribir un cuerpo con un poema…”

El canto está dividido en dos momentos: La

interrogación al hombre (fórmula y mutación de la energía que nutre a la

célula), y las posibilidades del poema en su alumbramiento final e

inevitable. Los lectores de Puma y Carrión, intentarán detenerse para

olfatear y reconocer las pistas de la impronta de cada autor, sin

embargo, el juego aquí propuesto es el de la desaparición de la figura

autoral-individual.

La muerte del autor, en los términos

planteados por Roland Barthes, nos conduce al viejo debate que pone en

crisis la concepción romántica del genio, al tiempo que reaviva

experiencias artísticas primarias, –diríase iniciáticas y por ello

despreciadas–, como son el collage poético, dibujar y doblar papel, el

cadáver exquisito u otros recursos surrealistas para crear de forma

colectiva.

Ése lugar que frecuentamos tiene por

semidioses a Rimbaud, Klein, Kandinsky, Pollok, el pie de Van Goch,

Byron, Mickiewicz y Goethe, Canteli, Shakespeare, Tarantino, Mallarmé y

el vértigo de Ezra Pund. Se advierte la aparición de una célula

invisible artificial que escribirá novelas y poemas pero, la combate con

la latencia del “corazón del sonido” que se pronuncia así:

“MUNDO TÚ NO ERES LA MEDIDA DE TODO MI AMOR / MUNDO TÚ NO ERES EL REMEDIO DE TODOS MIS MALES / MUNDO TÚ NO TIENES LAS AGALLAS QUE YO HE PERDIDO / MUNDO TÚ NO TIENES EL AMOR QUE NUNCA ME DIERON / MUNDO TÚ NO ERES EL SUEÑO QUE ME QUITARON /MUNDO TÚ TAMPOCO ERES LA MUERTE QUE NECESITO.”

La palabra vacío se repite 11 veces, intentan interrogar simétricamente al poema y al canon literario:

“La poesía no ha muerto. El poema tampoco. Han muerto los trabajos sin horarios donde la flor podrida hace el nervio, donde lame su alfabeto la salamandra(…) Porque la verdadera literatura está fuera de la literatura (en la palabra de la rosa que no puede hablar, en su sueño, en el silencio de su perfume). Por Ejemplo, en el poema que está a punto de morir…”

La sensación de un manifiesto presente durante el viaje es ineludible: “Yo creo en ese hombre que tuvo un poema antes de tener un apellido…”

Los sonidos guturales de Puma y sus ecos se

escuchan con una fuerza que asciende desde el subconsciente a la

superficie donde el mar universal, el lácteo y oscuro mar de Carrión,

nos convoca a embarcarnos como lectores o espectadores: “De hecho, los lectores eran apenas un alucinamiento de la célula…”

Dos autores han abandonado el cliché vulgar del ego, y abren un espacio

de encuentro diferente al pugilístico o combativo, donde involucrarnos

sin pretensiones en la tendencia instintiva al goce –sobre todo al goce

íntimo– de la creación literaria que constituye la materia primigenia de

la célula invisible.

AvanceLa editorial Cascahuesos con sede en Arequipa (Perú), ha publicado trabajos de autores ecuatorianos como Cristóbal Zapata, Wladimir Zambrano, Carlos Vásconez, y Kelver Ax.

Ruiz Agila, Gabriela. (Junio, 2018). “La célula invisible”. Revista Rocinante N° 115. Págs. 56-57. Recuperado de http://xn--campaadelectura-2qb.com/revistaRocinante/ediciones/rocinante_116/index.html#56

“Mickey Mouse a gogo” (de Paúl Puma): del ser humano trascendental al clonado | Iván Rodrigo Mendizábal

(Publicado originalmente en revista digital internacional Amazing Stories, el 6 de octubre de 2017)

El filósofo Jean-Luc Nancy, en una entrevista realizada por Marisa Artusa (Clarín, Revista Ñ, 24/10, 2016),

acerca de los cambios que se suscitan en el tiempo contemporáneo,

afirmaba: “Pascal había escrito que el hombre trasciende infinitamente

al hombre. Y es un concepto muy bello. [Contra esa tesis, ahora] podemos

pensar que se llegó a tal grado de poder, que el hombre se encuentra en

un punto de superar sus capacidades técnicas y otras más. Todas las

cuestiones de robots, inteligencia artificial, clonación, nanotecnología

lo superan. Estamos en una situación extraña porque sabemos que podemos

destruir la humanidad entera [si] se comprende que la naturaleza misma

ha producido un animal y que este animal destruye la naturaleza entera,

la transforma en otra cosa que no sabemos cómo considerarla”.

De esas palabras resuena la idea del ser humano que trasciende, que se trastoca ahora con la propia conciencia de poder que este ha asumido en los últimos tiempos, abrazando y explotando los límites de las ciencias y las tecnologías, no precisamente para trascender sino para destruir el anterior tipo de humano, quizá el más trascendente. El escenario actual, hipotético, es el de una humanidad maquínica, autorreplicada, intrascendente, con efectos en la transformación de la naturaleza, hasta volverla cosa o medioambiente extraño.

Estas imágenes pueden ser el trasfondo de la obra de teatro de ciencia ficción Mickey Mouse a gogo (Casa de la Cultura Ecuatoriana, núcleo del Azuay, 2017), del ecuatoriano Paúl Puma, ahora publicado como libro. Tal obra escrita en 2001 fue representada en 2002 y luego apareció como parte de una compilación, Antología del teatro ecuatoriano de fin de siglo (Casa de la Cultura de Ecuador, 2003) editado por Lola Proaño Gómez. Ahora es publicada como un libro muy bien cuidado, en edición bilingüe (español-inglés), en el que se incluyen dos estudios académicos, uno de la mencionada Proaño Gómez y el otro de Michael Handelsman; la traducción al inglés fue realizada por el escritor José Aldás.

El tema de la clonación es una de las claves de la obra de Paúl Puma. De hecho, quizá esta obra teatral es la primera que la discute, al inaugurar el siglo XXI; el lugar desde el que Puma escribe, sin duda, es desde una perspectiva filosófica y existencial.

Con Mickey Mouse a gogo, estamos en un escenario posapocalíptico, el fin de un mundo hacia 2100, o como Puma declara en la descripción de su trabajo: un “Basurero tecnológico subterráneo” (p. 17), cuya atmósfera está determinada por “una lengua de fuego radioactiva” (p. 19). La presencia de desechos de máquinas, de artefactos, de cosas, su acumulación, asemeja a un cementerio de lo transformado, figurado en una ciudad subterránea (p. 20) donde habitan los clones. El personaje MIC-A-EL-@-W-X-1, un sujeto clonado está allá sobre una excavadora (¿es una especie de trabajador?); exclama la necesidad de salir de ese “infierno”, aunque sabe que está allá atrapado como alguien sin salida. Estas dos indicaciones, el lugar y el personaje, parecen suficientes para señalarnos que el mundo de un futuro hipotético ya no es de humanos sino de sus reemplazos, que operan máquinas y acumulan los desechos de lo que han producido también en forma maquínica: es como el animal humano que, producto de su poder, produce nuevos animales, esta vez sin relación con la naturaleza, al modo de Nancy. Percibimos un panorama oscuro, opresivo, con un aire de oquedad, donde la voz de este clon resuena desesperadamente.

Se podría decir, sin embargo, que además ambas indicaciones a su vez

son metafóricas. De hecho, Puma trabaja en su obra entre dos niveles con

una complejidad sin precedentes: salta del escenario y del acto

inmediatamente a la metáfora, sin que ello impida que comprendamos la

historia de MIC-A-EL-@-W-X-1, este ser clonado que poco a poco se va

dando cuenta del vacío existencial que denota su carácter. El escenario

con la excavadora y la atmósfera, si bien presentan a un mundo

posapocalíptico, al mismo tiempo aluden a un mundo detenido, quebrantado

por el mismo ejercicio de sus predecesores: los humanos.

MIC-A-EL-@-W-X-1 por ello dice: “Mira en lo que ha quedado nuestro

paraguas de espantapájaros de circo” (p. 18). Frase curiosa y plenamente

crítica: de antemano el personaje toma conciencia que, de artificio, ha

pasado a ser protagonista de un mundo sin esencia o, si se quiere, el

mundo mismo, el circo de la vida (que puede ser una figura simbólica del

drama de la vida), donde el ser del humano ha sido reducido a

hilachas, a partes, a algo raído. ¿No es acaso la metáfora del paraguas

la representación de la estructura (el ADN) que recubría solo la vida y que, por efecto, de transgredirlo, terminó siendo el artilugio por el cual la vida ha llegado a ser soledad?

El argumento de la obra, entonces, gira alrededor de la pregunta por las consecuencias de la clonación. Es un monólogo autoreflexivo: MIC-A-EL-@-W-X-1 habla, en primera instancia, ante el cadáver de Mic-a-el, hombre, su originador (p. 27); pero su habla, al mismo tiempo, también se dirige al lector/audiencia, como una especie de conciencia que, desde el plano universal, desde lo omnisciente, apela y hurga lo más recóndito.

Sobre el personaje que interpela, MIC-A-EL-@-W-X-1, digamos que es un ser híbrido, asexuado, que asemeja a un dios, a un Adán, pero al mismo tiempo a una diosa, a una mujer que sabe que se ha quedado sin alguien quien es parte de su ser. ¿Puma hace una lectura transtextual al mito de la creación, cuando se señala que de una parte del hombre nació la mujer, ahora en sentido que la parte ha vuelto intrascendente al cuerpo que lo originó? El/ella dice: “¿Cómo podré seguirte ahora amor mío?” (p. 19), tras reconocer que sus hermanos, sus semejantes, sus otros yo, le han comido, le han dejado sin lo sensible: “Ya no queda alguien que me instale un programa de felicidad” (p.19), dice. En otras palabras, ese sujeto clonado, es un ser maquínico (por algo porta en la frente un código de barras) que intenta sentir, que tiene un ser parecido a los seres humanos, pero por su propia condición, lo parecido, lo semejante, se ha quedado en la carcasa, en lo exterior y, puesto que al parecer ha aniquilado a sus originadores, a los humanos, para ser humano otro, ha perdido lo que caracterizaba probablemente a la humanidad, es decir, el error, la conciencia de su propia debilidad.

De este modo, este personaje es consciente que porta ahora un gen modificado, constituyéndose en un “homus tecnologhycus [con] el gen de la inmoralidad, de la inmortalidad humana [… es decir,] el aparato de la muerte cíclica” (p. 22). Ya no es el ser humano mismo, sino uno modificado en dos sentidos: en forma inmoral, con el objetivo de ser inmortal. Puma juega con las palabras para producir significancia. La clonación, vendría a ser un experimento que traspasa todo límite de lo humano con la pretensión de “perfeccionar” al ser humano, dejando en obsolescencia al mismo; este problema supondría una nueva forma de eugenesia, llevando al extremo el proceso de selección y, de acuerdo a ello, la constitución del superhombre. Aunque para la ciencia la clonación puede ser un pretexto evolutivo, en la ciencia ficción de Puma es un hecho inmoral. Supondría una especie de abandono de una ruta que debería llevar a ser mejores como personas (si nos fijamos bien la etimología de lo moral, este como ethos) trastocándose solo en el mejoramiento biológico o físico. Este hecho, desde ya, traduciría a una época inesencial, maquínica, de meras construcciones o transformaciones hasta volver todo basura tecnológica, tal como Puma estaría proponiendo, época donde se habría renunciado a fortalecer o hacer renacer el espíritu de una humanidad mejor en lo espiritual.

De lo anterior se deriva la otra palabra en juego: la inmortalidad. La clonación es una apuesta a la inmortalidad. Asimismo, es la apuesta del ser humano tecnológico que pretende conquistar la cualidad de los dioses, igualándoles. El problema está en que, en la medida que el ser humano se desentiende del alma y se reafirma en la manipulación genética hasta el logro de recodificar lo que también hace su constitución, va construyendo individuos-cosa, seres sin identidad, seres sin lugar de nacimiento, sin memoria, sin ligazón con un pasado histórico, que, en el caso de Mickey Mouse a gogo se encuentran aprisionados, gritando por la necesidad de un referente. Es curioso, en este contexto, el título de la obra que alude a un personaje de historietas o de la animación cinematográfica: Mickey Mouse, el ratón Miguelito. Es decir, una caricatura, la creación de la industria cultural. Puma parangona MIC-A-EL-@-W-X-1 con Mickey Mouse en sentido que si antes “la carne [creaba] a su espejo, [ahora…] es desplazada por él” (p. 22). Mickey Mouse es un cuerpo que no existe, un cuerpo sin existencia, que sería la “paupérrima” y “pésima” imitación del grito del ser humano, del animal que antes era. Vendría a ser el sujeto esclerótico que devino en cuerpo otro, en este caso, un “pin-up”, además el “anzuelo publicitario” (p. 22) que sirve para que otros, seducidos por el bienestar material, a soñar precisamente en la inmortalidad.

Mickey Mouse en la obra de Puma es un símbolo, tal como Walter Benjamin escribiera sobre aquel y sus filmes en unas breves notas hacia 1931: “Mickey Mouse demuestra ser una criatura que todavía puede sobrevivir incluso cuando se ha desprendido de todo parecido a algún ser humano. Él interrumpe toda la jerarquía de criaturas que se supone culmina en la humanidad” (Benjamin, Selected Writings: 1931-1934. Jennings, Michael; Eiland, Howard & Smith, Gary (eds.). Cambridge: The Belknap Press of Harvard University Press, 1999, p. 545). Aunque su imagen supusiera la trascendencia, en realidad no lo transmite; más bien sobrevive al ser humano, a la cultura; se desentiende de alguna semejanza, incluso humana (en la medida que es un cuerpo antropomorfizado) y se plantea como el prototipo de alguna criatura distinta que tampoco es real. El problema que subraya Puma, en el mismo sentido de Benjamin, es eso, un sujeto clonado, replicado como el de una serie: por algo el “gogo” del título de la obra. Porque este término, en realidad “go-go”, alude a una continuidad, a una especie de dinámica que vuelve a poner en evidencia a la fábrica, a la producción seriada esta vez en tiempo del futuro, al poscapitalismo. Ya que la clonación abre la posibilidad de la recodificación o modificación eugenésica del ADN (mediante las computadoras (p. 28)) y, con ello, la producción de seres humanos que no conocen ni el nacimiento ni la muerte, el horizonte definitivo (el go-go) es de “humanoide[s] nanogénico[s] y biodegradable[s]” (p. 23).

Y con ello, lo que se funda es un horizonte sin futuro,

desfuturizado, sin libertad, sin referencias, sin conciencia. En su

desesperada búsqueda por asirse de algo MIC-A-EL-@-W-X-1 exclama:

“Deshago la memoria del futuro” (p. 29), al saber que no hay horizonte,

que no hay escapatoria. Y ahora habla a un señor tecnológico, no a Dios,

del cual tampoco tiene respuesta. Este clon habla a un vacío, a su

vacío existencial. Por fin reconocemos que MIC-A-EL-@-W-X-1 se ha comido

a Mic-a-el, el hombre, además otro clonado (¿una primera generación?).

La obra deja abierta la pregunta de este proceso, de este go-go, de la

fabricación de seres, de la reconstrucción de la naturaleza a imagen y

semejanza del ser humano, por lo menos desde la Modernidad.

Hacia 1916 el crítico de arte Herrmann Bahr, al intentar definir al expresionismo apuntaba: “Este es el punto vital –que el hombre debería encontrarse a sí mismo nuevamente. Schiller pregunta: ‘¿puede el hombre haber sido destinado, por el propósito que sea, a perderse en sí mismo?’ Es una tentativa inhumana de nuestro tiempo el forzar esta pérdida sobre él contra su propia naturaleza. Deberíamos entender al hombre como un mero instrumento; él ha llegado a ser la herramienta de su propio trabajo, y por ello no tiene más sentido, desde que sirve a la máquina. Esta le ha robado su espíritu. Y ahora el espíritu demanda su retorno. Este es el punto vital. Todo lo que experimentamos es gracias a la vigorosa batalla entre el espíritu y la máquina por la posesión del hombre. No vivimos del todo, ya hemos sido vividos; no tenemos libertad vivida, no podemos decidir por nosotros mismos, estamos acabados, el hombre está sin espíritu, la naturaleza está desamparada. Hace algún tiempo atrás nos jactábamos de ser sus señores y maestros y ahora ella ha abierto sus anchas mandíbulas tragándonos. ¡A menos que un milagro suceda! Este es el punto vital –ya sea que un milagro pueda aún salvar a esta humanidad falta de espíritu, sumida y enterrada. Nunca tampoco ha habido un tiempo tan estremecido por el horror, por tal miedo de muerte. Nunca el mundo ha estado tan callado, silencioso como una tumba. Nunca el hombre ha estado más insignificante. Nunca él se ha sentido tan nervioso. Nunca la muerte ha impedido llegar a la felicidad y a la libertad. La angustia grita fuerte; el hombre clama por su espíritu; todo este tiempo es de un urgente y único gran clamor. El arte clama también, en esta gran oscuridad, clama pidiendo ayuda, clama por el espíritu: esto es el Expresionismo” (“Expressionismus” en Harrison, Charles y Paul Wood (eds.), Art in theory, 1900-1990: An Anthology of Changing Ideas. Oxford: Basil Blackwell, 1995, p. 119).

En cierto modo este planteamiento define el carácter metafórico de Mickey Mouse a gogo de Puma. Se trata de una obra de teatro de ciencia ficción en tono expresionista. Se plantea, como he discutido en este artículo, tomando en cuenta la promesa de la clonación, reflexionar cómo el ser humano puede perderse en sí mismo, siendo instrumento y objetivo, al mismo tiempo que sujeto de la máquina del capitalismo y la tecnociencia. En Puma se constata esa imagen de pérdida de libertad, de ruptura con el espíritu y que ahora vive de la atmósfera del horror (la nube radioactiva), queriendo superar a la muerte. Pero, sobre todo, una vez conseguida una falsa trascendencia (en el sentido de Nancy), solo material, clama por su espíritu: en la oscuridad del bloqueo del futuro, en la oscuridad que es la consecuencia de la promesa de la clonación, de la replicación de la vida (sin esencia), ese ser otro, clama por ayuda, clama por algún resquicio de luz.

Mickey Mouse a gogo es, sin duda, seminal: una obra de ciencia ficción que abre reflexiones y preocupaciones. Este artículo es uno de ellos.

https://ivanrodrigo.wordpress.com/2017/10/23/mickey-mouse-a-gogo-del-ser-humano-trascendental-al-clonado-ivan-rodrigo-mendizabal/

Jorge Cevallos, Santiago Páez, Paúl Puma, Iván Rodrigo Mendizábal, Museo Numismático, 2016

Portada del libro “Mickey Mouse a gogo” (2017) de Paúl Puma.

De esas palabras resuena la idea del ser humano que trasciende, que se trastoca ahora con la propia conciencia de poder que este ha asumido en los últimos tiempos, abrazando y explotando los límites de las ciencias y las tecnologías, no precisamente para trascender sino para destruir el anterior tipo de humano, quizá el más trascendente. El escenario actual, hipotético, es el de una humanidad maquínica, autorreplicada, intrascendente, con efectos en la transformación de la naturaleza, hasta volverla cosa o medioambiente extraño.

Estas imágenes pueden ser el trasfondo de la obra de teatro de ciencia ficción Mickey Mouse a gogo (Casa de la Cultura Ecuatoriana, núcleo del Azuay, 2017), del ecuatoriano Paúl Puma, ahora publicado como libro. Tal obra escrita en 2001 fue representada en 2002 y luego apareció como parte de una compilación, Antología del teatro ecuatoriano de fin de siglo (Casa de la Cultura de Ecuador, 2003) editado por Lola Proaño Gómez. Ahora es publicada como un libro muy bien cuidado, en edición bilingüe (español-inglés), en el que se incluyen dos estudios académicos, uno de la mencionada Proaño Gómez y el otro de Michael Handelsman; la traducción al inglés fue realizada por el escritor José Aldás.

El tema de la clonación es una de las claves de la obra de Paúl Puma. De hecho, quizá esta obra teatral es la primera que la discute, al inaugurar el siglo XXI; el lugar desde el que Puma escribe, sin duda, es desde una perspectiva filosófica y existencial.

Con Mickey Mouse a gogo, estamos en un escenario posapocalíptico, el fin de un mundo hacia 2100, o como Puma declara en la descripción de su trabajo: un “Basurero tecnológico subterráneo” (p. 17), cuya atmósfera está determinada por “una lengua de fuego radioactiva” (p. 19). La presencia de desechos de máquinas, de artefactos, de cosas, su acumulación, asemeja a un cementerio de lo transformado, figurado en una ciudad subterránea (p. 20) donde habitan los clones. El personaje MIC-A-EL-@-W-X-1, un sujeto clonado está allá sobre una excavadora (¿es una especie de trabajador?); exclama la necesidad de salir de ese “infierno”, aunque sabe que está allá atrapado como alguien sin salida. Estas dos indicaciones, el lugar y el personaje, parecen suficientes para señalarnos que el mundo de un futuro hipotético ya no es de humanos sino de sus reemplazos, que operan máquinas y acumulan los desechos de lo que han producido también en forma maquínica: es como el animal humano que, producto de su poder, produce nuevos animales, esta vez sin relación con la naturaleza, al modo de Nancy. Percibimos un panorama oscuro, opresivo, con un aire de oquedad, donde la voz de este clon resuena desesperadamente.

Portada

de la antología “Antología de teatro ecuatoriano de fin de siglo”

(2003) de Lola Proaño Gómez, libro en el que aparece primera vez la obra

“Mickey Mouse a gogo” de Puma.

El argumento de la obra, entonces, gira alrededor de la pregunta por las consecuencias de la clonación. Es un monólogo autoreflexivo: MIC-A-EL-@-W-X-1 habla, en primera instancia, ante el cadáver de Mic-a-el, hombre, su originador (p. 27); pero su habla, al mismo tiempo, también se dirige al lector/audiencia, como una especie de conciencia que, desde el plano universal, desde lo omnisciente, apela y hurga lo más recóndito.

Sobre el personaje que interpela, MIC-A-EL-@-W-X-1, digamos que es un ser híbrido, asexuado, que asemeja a un dios, a un Adán, pero al mismo tiempo a una diosa, a una mujer que sabe que se ha quedado sin alguien quien es parte de su ser. ¿Puma hace una lectura transtextual al mito de la creación, cuando se señala que de una parte del hombre nació la mujer, ahora en sentido que la parte ha vuelto intrascendente al cuerpo que lo originó? El/ella dice: “¿Cómo podré seguirte ahora amor mío?” (p. 19), tras reconocer que sus hermanos, sus semejantes, sus otros yo, le han comido, le han dejado sin lo sensible: “Ya no queda alguien que me instale un programa de felicidad” (p.19), dice. En otras palabras, ese sujeto clonado, es un ser maquínico (por algo porta en la frente un código de barras) que intenta sentir, que tiene un ser parecido a los seres humanos, pero por su propia condición, lo parecido, lo semejante, se ha quedado en la carcasa, en lo exterior y, puesto que al parecer ha aniquilado a sus originadores, a los humanos, para ser humano otro, ha perdido lo que caracterizaba probablemente a la humanidad, es decir, el error, la conciencia de su propia debilidad.

De este modo, este personaje es consciente que porta ahora un gen modificado, constituyéndose en un “homus tecnologhycus [con] el gen de la inmoralidad, de la inmortalidad humana [… es decir,] el aparato de la muerte cíclica” (p. 22). Ya no es el ser humano mismo, sino uno modificado en dos sentidos: en forma inmoral, con el objetivo de ser inmortal. Puma juega con las palabras para producir significancia. La clonación, vendría a ser un experimento que traspasa todo límite de lo humano con la pretensión de “perfeccionar” al ser humano, dejando en obsolescencia al mismo; este problema supondría una nueva forma de eugenesia, llevando al extremo el proceso de selección y, de acuerdo a ello, la constitución del superhombre. Aunque para la ciencia la clonación puede ser un pretexto evolutivo, en la ciencia ficción de Puma es un hecho inmoral. Supondría una especie de abandono de una ruta que debería llevar a ser mejores como personas (si nos fijamos bien la etimología de lo moral, este como ethos) trastocándose solo en el mejoramiento biológico o físico. Este hecho, desde ya, traduciría a una época inesencial, maquínica, de meras construcciones o transformaciones hasta volver todo basura tecnológica, tal como Puma estaría proponiendo, época donde se habría renunciado a fortalecer o hacer renacer el espíritu de una humanidad mejor en lo espiritual.

De lo anterior se deriva la otra palabra en juego: la inmortalidad. La clonación es una apuesta a la inmortalidad. Asimismo, es la apuesta del ser humano tecnológico que pretende conquistar la cualidad de los dioses, igualándoles. El problema está en que, en la medida que el ser humano se desentiende del alma y se reafirma en la manipulación genética hasta el logro de recodificar lo que también hace su constitución, va construyendo individuos-cosa, seres sin identidad, seres sin lugar de nacimiento, sin memoria, sin ligazón con un pasado histórico, que, en el caso de Mickey Mouse a gogo se encuentran aprisionados, gritando por la necesidad de un referente. Es curioso, en este contexto, el título de la obra que alude a un personaje de historietas o de la animación cinematográfica: Mickey Mouse, el ratón Miguelito. Es decir, una caricatura, la creación de la industria cultural. Puma parangona MIC-A-EL-@-W-X-1 con Mickey Mouse en sentido que si antes “la carne [creaba] a su espejo, [ahora…] es desplazada por él” (p. 22). Mickey Mouse es un cuerpo que no existe, un cuerpo sin existencia, que sería la “paupérrima” y “pésima” imitación del grito del ser humano, del animal que antes era. Vendría a ser el sujeto esclerótico que devino en cuerpo otro, en este caso, un “pin-up”, además el “anzuelo publicitario” (p. 22) que sirve para que otros, seducidos por el bienestar material, a soñar precisamente en la inmortalidad.

Mickey Mouse en la obra de Puma es un símbolo, tal como Walter Benjamin escribiera sobre aquel y sus filmes en unas breves notas hacia 1931: “Mickey Mouse demuestra ser una criatura que todavía puede sobrevivir incluso cuando se ha desprendido de todo parecido a algún ser humano. Él interrumpe toda la jerarquía de criaturas que se supone culmina en la humanidad” (Benjamin, Selected Writings: 1931-1934. Jennings, Michael; Eiland, Howard & Smith, Gary (eds.). Cambridge: The Belknap Press of Harvard University Press, 1999, p. 545). Aunque su imagen supusiera la trascendencia, en realidad no lo transmite; más bien sobrevive al ser humano, a la cultura; se desentiende de alguna semejanza, incluso humana (en la medida que es un cuerpo antropomorfizado) y se plantea como el prototipo de alguna criatura distinta que tampoco es real. El problema que subraya Puma, en el mismo sentido de Benjamin, es eso, un sujeto clonado, replicado como el de una serie: por algo el “gogo” del título de la obra. Porque este término, en realidad “go-go”, alude a una continuidad, a una especie de dinámica que vuelve a poner en evidencia a la fábrica, a la producción seriada esta vez en tiempo del futuro, al poscapitalismo. Ya que la clonación abre la posibilidad de la recodificación o modificación eugenésica del ADN (mediante las computadoras (p. 28)) y, con ello, la producción de seres humanos que no conocen ni el nacimiento ni la muerte, el horizonte definitivo (el go-go) es de “humanoide[s] nanogénico[s] y biodegradable[s]” (p. 23).

El escritor de “Mickey Mouse a gogo”, el ecuatoriano Paíl Puma.

Hacia 1916 el crítico de arte Herrmann Bahr, al intentar definir al expresionismo apuntaba: “Este es el punto vital –que el hombre debería encontrarse a sí mismo nuevamente. Schiller pregunta: ‘¿puede el hombre haber sido destinado, por el propósito que sea, a perderse en sí mismo?’ Es una tentativa inhumana de nuestro tiempo el forzar esta pérdida sobre él contra su propia naturaleza. Deberíamos entender al hombre como un mero instrumento; él ha llegado a ser la herramienta de su propio trabajo, y por ello no tiene más sentido, desde que sirve a la máquina. Esta le ha robado su espíritu. Y ahora el espíritu demanda su retorno. Este es el punto vital. Todo lo que experimentamos es gracias a la vigorosa batalla entre el espíritu y la máquina por la posesión del hombre. No vivimos del todo, ya hemos sido vividos; no tenemos libertad vivida, no podemos decidir por nosotros mismos, estamos acabados, el hombre está sin espíritu, la naturaleza está desamparada. Hace algún tiempo atrás nos jactábamos de ser sus señores y maestros y ahora ella ha abierto sus anchas mandíbulas tragándonos. ¡A menos que un milagro suceda! Este es el punto vital –ya sea que un milagro pueda aún salvar a esta humanidad falta de espíritu, sumida y enterrada. Nunca tampoco ha habido un tiempo tan estremecido por el horror, por tal miedo de muerte. Nunca el mundo ha estado tan callado, silencioso como una tumba. Nunca el hombre ha estado más insignificante. Nunca él se ha sentido tan nervioso. Nunca la muerte ha impedido llegar a la felicidad y a la libertad. La angustia grita fuerte; el hombre clama por su espíritu; todo este tiempo es de un urgente y único gran clamor. El arte clama también, en esta gran oscuridad, clama pidiendo ayuda, clama por el espíritu: esto es el Expresionismo” (“Expressionismus” en Harrison, Charles y Paul Wood (eds.), Art in theory, 1900-1990: An Anthology of Changing Ideas. Oxford: Basil Blackwell, 1995, p. 119).

En cierto modo este planteamiento define el carácter metafórico de Mickey Mouse a gogo de Puma. Se trata de una obra de teatro de ciencia ficción en tono expresionista. Se plantea, como he discutido en este artículo, tomando en cuenta la promesa de la clonación, reflexionar cómo el ser humano puede perderse en sí mismo, siendo instrumento y objetivo, al mismo tiempo que sujeto de la máquina del capitalismo y la tecnociencia. En Puma se constata esa imagen de pérdida de libertad, de ruptura con el espíritu y que ahora vive de la atmósfera del horror (la nube radioactiva), queriendo superar a la muerte. Pero, sobre todo, una vez conseguida una falsa trascendencia (en el sentido de Nancy), solo material, clama por su espíritu: en la oscuridad del bloqueo del futuro, en la oscuridad que es la consecuencia de la promesa de la clonación, de la replicación de la vida (sin esencia), ese ser otro, clama por ayuda, clama por algún resquicio de luz.

Mickey Mouse a gogo es, sin duda, seminal: una obra de ciencia ficción que abre reflexiones y preocupaciones. Este artículo es uno de ellos.

https://ivanrodrigo.wordpress.com/2017/10/23/mickey-mouse-a-gogo-del-ser-humano-trascendental-al-clonado-ivan-rodrigo-mendizabal/

Jorge Cevallos, Santiago Páez, Paúl Puma, Iván Rodrigo Mendizábal, Museo Numismático, 2016

Paúl Puma: El cronista lírico de la memoria andina (a propósito de El tesoro de los Llanganatis, 2017) por Gabriela Ruiz Agila

La memoria, territorio sagrado

Paúl Puma (Quito, 1972) se pone de pie

cerca a la puerta. Una lluvia torrencial despeña fuera de la cafetería.

El agua cae en doble cascada desde el techo hacia el piso. Cuando te

dicen “indio” –argumenta el escritor–, hay dos respuestas: la

explicación desde la academia y la otra, el reflejo en el espejo. Con

los dedos índice y pulgar, acomoda el marco negro de los lentes sobre su

nariz. Lleva camisa blanca y levita oscura. Viene de dar clases en la

universidad pública. Un bigote delgado se acomoda por encima de su boca.

Todo se desenvuelve en un aparente orden y

equilibrio del mundo. Pero ya Paúl ha trepado en lo alto de un árbol,

ha dejado su cabeza humana y dos colmillos largos y blancos resguardan

el templo de su lengua. Estoy viendo a un puma. Para los pueblos

andinos, el felino (jaguar, puma, lince, gato montés) tiene una

presencia protagónica en el mundo mítico. El puma es un guía espiritual

para acceder a lo sagrado. Es su poesía: “en la voz de un Dios / que

recupere su piel / frente al espejo / del espíritu.”

Nuestra charla habrá de transcurrir por tres horas, viaje que empieza con un salto al vacío entre las páginas 91 y 93 de Eloy Alfaro híper star (2002)

hasta el dibujo de una escalera en la página 113. La poesía siempre nos

ha convocado con la naturalidad del río que llega al océano. Repasamos

algunas anotaciones al margen de su obra poética: Los Versos Animales

(1995), Felipe Guamán Poma de Ayala (2002), Pi (2010), Mischa (2012), y

B2 (2017). Por eso, cuando le pregunto sobre su reciente libro, El Tesoro de los Llanganatis, la lectura debe hacerse en el territorio o lugar de enunciación que Puma ha trabajado a lo largo de su proyecto literario.

El puma ha llegado al triángulo sagrado

de Los Llanganatis, formado por las montañas de Latacunga, Baños y Puyo.

El mítico sitio presenta temperaturas polares, tormentas y ruidos

sobrecogedores, así como niebla espesa que cubre profundas quebradas,

relata el autor. Llanganatis está ligado además al mito del escondite

final del tesoro de Rumiñahui, líder de la resistencia indígena a la

conquista española. La búsqueda del tesoro alentó expediciones que no

tuvieron éxito y –refiere con un tono misterioso– desaparecieron en Los

Andes.

El territorio de Paúl Puma ¿es igual de

impenetrable que Los Llanganatis? Hay reserva y discreción en la vida

personal de Puma pero también plenitud y complejidad. Llanganatis ha

reposado por 15 años y se suma a las piezas teatrales de su autoría: El Pato Donald tiene Sida o cómo elegir los instrumentos de la desesperación (1996), Mickey Mouse a gogo (2001) y El príncipe infeliz (2005).

En mi caso –dice Paúl Puma– rescato una línea de sangre, la herencia de

nuestros pueblos indígenas. Esa línea, se va vertiendo en su obra

literaria y ramificando como ríos sagrados.

La geografía íntima de la obra literaria

de Paúl Puma revela una triangulación múltiple ubicada en la memoria de

los pueblos andinos. Tiene un arduo trabajo de investigación, de

lecturas, de historiografía que lo respalda. Allí, tres obras se plantan

como apus o montañas sabias: Felipe Guamán Poma de Ayala, Eloy Alfaro Híper Star y El tesoro de los Llanganatis. Las tres fueron escritas entre 1999 – 2002.

Guamán Poma de Ayala (Perú, 1534-1615),

como traductor y al servicio de los españoles, recorrió el virreinato de

Lima, registrando escenas de la vida cotidiana en 1180 páginas y 397

grabados. Guamán Poma, en su condición de súbdito y además indígena, se

hará eco de sus hermanos explotados por el régimen monárquico, y

torturados por la Inquisición. En 1613 dirige una carta al rey de

España, Felipe III para evidenciar la necesidad de una reforma. Esa

crónica se olvidaría por siglos y luego, se recuperará como es el caso

de la Brevísima relación de la destrucción de las Indias escrita por Fray Bartolomé de las Casas en 1552.

Para Paúl Puma, la crónica de Guamán Poma

es revolucionaria, no solo por tratarse de un indio como autor. Él ha

elegido sus cuatro nombres, y hablarle al rey desde su propio lenguaje,

tal como el bárbaro Calibán , personaje de Shakespeare, le habla a

Próspero. Ser cronista no tiene que ver solo con dibujar grafos en el

papel. Paúl Puma se refiere además a los quipucamayos, quienes con

quipus (nudos atados), anotaban los acontecimientos más memorables de la

comunidad. Este oficio era hereditario porque se transmitía de padres a

hijos.

En la obra literaria de Puma, hay un

diálogo permanente entre el presente y el pasado, entre la aparente

arbitrariedad en su apellido y un destino. ¿Misticismo? Sí, distante a

cualquier fundamento religioso y afirmativo de una voz lírica propia y

distintiva en el panorama literario del Ecuador. Puma establece entonces

una relación identitaria entre su nombre y el personaje Guamán Poma.

Como él mismo descifra, “guamán” significa halcón en quechua y entraña

una tarea: “Cuando tú te elevas, es el futuro el que ves”. Mientras que

el puma, representa en el mundo andino al Kay Pacha, segundo nivel de

conciencia, el vínculo con el mundo de los vivos. El primer nivel es el

Uju Pacha o mundo de la muerte, y el tercer nivel, Hanan Pacha, es el

Cosmos.

Habla el puma, confiesa el autor, que en

la escritura del poemario Felipe Guamán Poma de Ayala, vació el mundo

–su mundo-. Este poemario fue Premio Nacional de Literatura Aurelio

Espinosa Pólit en 2002. Hay elementos para considerar a Paúl Puma un

heredero de la crónica, género del que nos quedan testimonios e

historias de cómo transcurre la vida de hombres y mujeres en la tierra.

POMA – PUMA

Sin fecha precisa, Paúl Puma recuerda que

conoció a una antropóloga inglesa. Ella, como una anciana sabia, le

heredaría un tesoro de forma anónima y a través de la palabra. Él era

considerado la joven promesa de la literatura ecuatoriana porque a sus

casi 20 años, ya había sido antologado por la Alianza Francesa en 1994 y

Editorial Eskeletra en 1999. Pero Paúl Puma, se encontraba en la

búsqueda del género literario para lo que él quería contar.

El periodo de escritura entre 1999 –

2002, es un periodo de escritura sumergida, de silencio tras bastidores.

Parte de su tiempo, lo destinaba a hacer de tramoyista y ayudante de

vestuario en obras de teatro donde participaba Judith Salas, su

compañera de toda la vida. Detrás del escenario, el creador pensaba a

diario en la colocación de las palabras en los cuerpos, su crecimiento o

atrofia sobre la piel.

–¿Estás consiente del significado de tu

apellido? – preguntó la antropóloga. Puma nunca se detuvo a considerar

esa cuestión. Apenas unos años atrás, él había publicado Los versos animales

(1997), pero no se había atrevido a pensarse así mismo como un ‘león de

Los Andes’. Un animal de piel gruesa para guardarse del frío, de pelaje

oscuro para camuflarse, de ojos brillantes y hocico geométrico, ágil y

fuerte para correr, saltar y desplazarse con agudo sigilo.

Por eso, cuando el misterio le atrajo, el

escritor escuchó con atención. Fue una larga conversación sobre la

cultura de los pueblos ancestrales que habitaron Los Andes. Puma vio las

metáforas. Se trataba de un horizonte sideral cargado de figuras y

palabras. Los ritos antiguos de veneración al sol, la luna y todo ser

viviente, se manifestaban en un complejo sistema de lectura. La

extranjera de unos 60 años, había dedicado su vida entera al estudio del

calendario inca, organizado en doce quillas o doce lunas.

Paúl Puma sintió la extirpación de

idolatrías en su lengua por el inquisidor de la colonización. Había

tantos archivos que escudriñar, tantas crónicas que leer y deconstruir.

Era un mundo desconocido, una historia prehispánica deformada, y negada

por la textualidad hispana.

La producción de su obra literaria se

sitúa en el contexto nacional de procesos de reivindicación de los

pueblos indígenas. Tendría a su alcance diversos estudios de la

Universidad Andina Simón Bolívar sobre las prácticas y cosmovisión del

mundo andino, y experimentaría su propia vivencia como ciudadano-poeta.

Puma debió advertir el levantamiento de la voz del movimiento indígena.

El partido Pachakutik se acababa de conformar en 1995, con bases de

trabajo en la Confederación de Naciones Indígenas del Ecuador (CONAIE)

en 1986 y la Ecuarunari.

Curiosamente, el año y el nombre de la

antropóloga están sumergidos en una laguna oscura. Sin embargo, el

diálogo con la herencia remota se prolongaría más allá del tiempo. La

idea de un pasado vivo, ¿se convertiría en un espejo de obsidiana dónde

mirarse?

Los Llanganatis y el tesoro

Llanganatis como territorio salvaje de la

memoria, es una metáfora, un tesoro en sí mismo. Dentro de una caverna

bajo una grieta de la montaña de Los Llanganatis, la piedra esculpida

de un inca imponente duerme. Es el general Rumiñahui, gran tótem y mito

de la resistencia andina. Tras la captura de Atahualpa, último emperador

inca por el ejército español comandado por Sebastián de Benalcázar,

Rumiñahui o “rostro de piedra” los enfrenta. Se dice que inmoló a las

Vírgenes del Sol y a los niños, y que resguardó los tesoros del imperio

precisamente en Los Llanganatis.

Atahualpa y Rumiñahui tuvieron fines

trágicos. En 1533, el emperador inca acusado de conspiración, murió

estrangulado en la plaza pública. Dos años más tarde, Rumiñahui, fue

quemado vivo. Hechos fatídicos que coincidieron con la erupción del

volcán Tungurahua. Para representar esta tragedia, Paúl Puma nos propone

escuchar el diálogo de siglos, “un ejercicio de recordación desde la

conciencia de la modernidad.” El mensaje de Rumiñahui es claro: “No

queremos su civilización”.

Calicuchima y Epiclachima, los más leales

capitanes de Rumiñahui, intentarán despertarlo de su sueño. Han caído

en cuenta de su desgracia y petrificación en la oscuridad. “Soy

Calicuchima, el profundísimo espejo del vacío” hacia donde deberá

voltear a ver el General. Así escuchamos el lamento de Epiclachima:

“Somos destino gris de un crepúsculo incendiado y de miles de hombres

que viven en las grutas subterráneas de los páramos…”

Un yaraví triste “con su vertebral

melancolía” brillará como relámpago dentro de la caverna a lo largo de

tres actos que componen la obra. El general Rumiñahui no tiene cabeza, y

en lugar de ella, una laguna oscura ocupa su cara. Rumiñahui que sirvió

a ha olvidado el ultraje de su pueblo, ha olvidado su propio nombre.

Así se desarrollará el drama y el diálogo entre renegados, puntas de

lanza, diablos indígenas. Esto en franca alusión a Píllaro de donde eran

originarios los líderes incas. En este lugar, se celebra La diablada de

Píllaro, festividad tradicional que pone de manifiesto nuevamente la

iconografía del felino y la liberación del régimen moral y estético.

Puma como cronista, tiene su apreciación

sobre el presente: “Nuestros tesoros se han perdido, se han olvidado.”

No es coincidencia que el autor retome la historia de Guamán Poma que

terminó trabajando en las mitas, Eloy Alfaro ajusticiado en la Hoguera

Bárbara, y Rumiñahui despostado en la plaza pública.

Dice el autor: “Rumiñahui se rebeló hasta

el fin. El conflicto todavía permanece y es la base de reclamos

legítimos como la defensa del territorio de los pueblos ancestrales y

contra la explotación de recursos naturales por ejemplo en el Yasuní. Es

increíble lo que hace la memoria. En la obra de Los Llanganatis,

Calicuchima y Epiclachima ¿están muertos o desmemoriados? ¿Dónde está la

tumba de Rumiñahui? Al final, Rumiñahui parece que fingió olvidar.

Mariátegui se pregutaba ¿dónde están los indios ahora?”

El Tesoro de Los Llanganatis ha sido

traducido este año por Jonathan Simkins, escritor estadounidense, y

liberará su obra como una nueva crónica. Como dice Rumiñahui en un

monólogo final: “Ahora solo voy a cobijarme en la escritura infinita de

nuestro pensamiento mientras florece el imperio de nuestra sabiduría…

Mi piedra vuelve a ser Roca dorada de la eternidad”.

Sigue lloviendo y las tardes de invierno

en esta ciudad de Los Andes, la niebla se anuncia desde las montañas.

Puma está tranquilo sobre la rama del árbol de la vida. Mantiene sus

rasgos felinos y pide: – Cuéntame de tu nombre, quién eres. Yo soy un

puma.

Yo estoy lista para responder. Puma cree

que lo que no se ha escrito, se convierte en un tumulto de voces. La

polifonía no se puede romper, se debe escuchar como la lluvia que cae en

doble cascada, pasado y presente sobre las cabezas de los hombres y

mujeres.

Para descargar el documento en PDF, visite https://www.academia.edu/35191553/CARTON_PIEDRA-20171112_Pa%C3%BAl_Puma_Cronista_l%C3%ADrico_memoria_andina

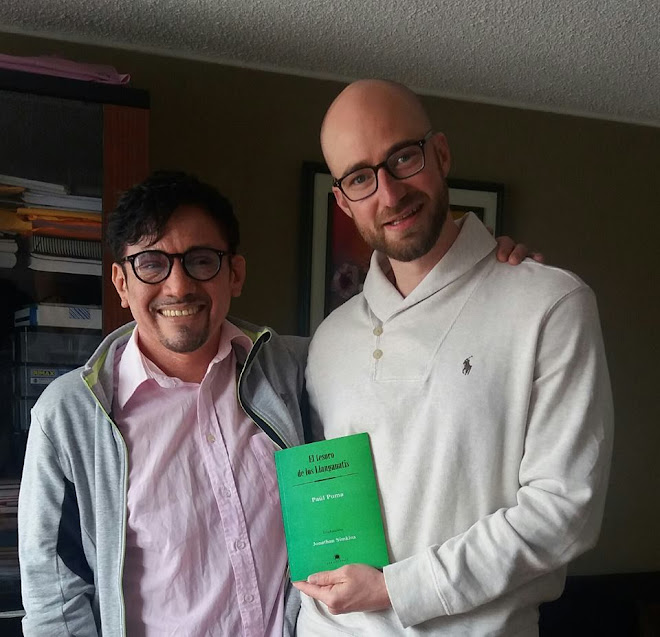

Paúl Puma con el traductor de El tesoro de los Llanganatis Jonathan Simkins

A propósito de la novela Un leve resplandor llamado Claus de Paúl Puma

Ante

todo, vaya mi felicitación por el hermoso texto que puso en mis manos: hermoso,

por lo poético; terrible, por lo que revela; sorpresivo, por el proceso

creativo que evidencia.

“Gr mh gr mh”: sílabas ininteligibles,

pronunciadas como anunciando el nacimiento imposible de algún lenguaje

paralelo, inician este nuevo libro. Sílabas ininteligibles que, sin embargo,

conforme avancemos en el texto, entrañarán un sentido acaso más humano que el

utilizado por los hombres. Y me pregunto, ¿dónde, en el ya vasto territorio

verbal de este poeta escuché sílabas semejantes? La respuesta viene del fondo

del inconsciente: allí están, no las mismas, pero sí análogas: “grr r oh”, “gr

r oh”, “gr h”, sí, cuando según su propia y tremenda fábula, dios creó la

amargura, y fue entonces la obscuridad, “esta línea de tinieblas que yo labro /

con lápiz electrónico / para ti”, dijo dios, “esta fábula sangrienta”: la

creación, la historia, nuestro mundo. Palabras de su poemario Eloy Alfaro híper star, obra publicada

en el 2002.

En Un leve resplandor llamado Claus torna a desplegarse, en clave de

novela, la misma mirada desencantada y profundamente inquisitiva que proyecta

Puma sobre la condición humana, y, a la par, su incesante exploración sobre los

límites de la palabra, transgrediéndolos y creando un flujo narrativo que

adopta la forma de un diario o más bien de un expediente –viñetas, reflexiones,

episodios, memorias– que un hombre en el

filo de la muerte escribe al mejor amigo posible de toda su existencia,

Claus, el can fiel, varado el escribiente en un asilo para ancianos, detenido

en una fragmentaria y dilatada reflexión que abarca, no solo las incidencias de

su intransferible periplo vital sino, finalmente, de la humanidad entera.

“Estoy cansado

de esta humanidad Claus”, confiesa a Claus el narrador-protagonista, quien,

pocas páginas atrás, nos ha hecho recordar algo muy reciente, el sobrecogimiento

que todos, esta misma humanidad extraviada, sentimos al mirar en las

fotografías llegadas a través de la prensa internacional a aquel militante del

Estado Islámico en el instante mismo en que se disponía a decapitar a su

víctima:

Camarada.

Así de

mal está nuestro planeta. Cuán indescriptible puede ser la mueca (el pavor que

le hace cerrar la boca arrugadamente, el pánico que le hace esbozar la

caricatura tétrica del entrecejo) del rostro de un hombre de rodillas que

espera ser decapitado por un extremista que mira amenazante su cuchillo frente

a una cámara que reproducirá su imagen –de los dos– en vivo y en directo a la humanidad entera.

Así, en esas

pocas líneas, se alude a la posibilidad que tenemos en esta edad postmoderna de

sobrecogernos al instante, en tiempo real, de cualquier avatar inhumano que

tuviere lugar en los puntos más extremos del planeta, posibilidad bajo la cual

persisten oscuras y vastas manipulaciones financieras globales. Recordemos al

efecto: “su cuchillo frente a una cámara que reproducirá su imagen –de los dos–

en vivo y en directo”. Y sin duda,

evidente, allí también el despojo de toda humanidad que implican el gesto y el

acto, tanto de víctima, cuanto de victimario, reproducidos, como en un ritual,

en la atroz fotografía.

Si hay una

deidad central omnipresente en las páginas de este libro, es la nostalgia. La

nostalgia reviviendo proterva e implacable el pasado, no solo lo cruel o

nefasto, no solo la enfermedad y la vesania, el desamor y la mezquindad y hasta

la putrefacción de los cuerpos, sino también las pocas páginas que el amor o la

amistad transfiguran benignamente con un halo bienhechor a ese lobo, el hombre,

aquellas que permanecerán indelebles en la memoria, cuales son, entre otras,

las de la infancia, allí donde justamente aparece Claus. Pese a ello, todo ese

fluir se vuelve necesariamente fragmentario e incluso contradictorio entre unos

y otros episodios dado el paso del tiempo y también por la comparecencia, cada

vez más ominosa, de ese fantasma: el alzheimer. Ello determina, junto a otros

elementos narrativos, la peculiar estructura de la novela: su forma de diario,

pero más aún, como se dijo arriba, de expediente o dossier destinado a documentar, fragmentariamente es cierto, pero

de modo significativo, y por sobre la peripecia personal del narrador, algunas

de las líneas que marcan la deshumanización de nuestra época.

No parecen

casuales, entonces, las alusiones a Kafka y sobre todo a La metamorfosis:

Luego,

fue luego y cuando Rosamelia, mi mujer, murió, todos se cansaron de mí. Cuando

no fungí de proveedor o cabeza de familia empecé a sentirme como el bicho de

Kafka al final del pasillo, en las últimas habitaciones de las casas de mis

hijos.

O:

Dicen que Kafka escribió La metamorfosis en una noche. Imagínate

a ese estropajo humano después de esa experiencia. Imagina su sombra y la

composición ultra re contra vanguardista de una silla que sostiene el caótico

paisaje de sus vestiduras silenciosas.

Kafka, el

profeta de la extrañeza, de la ajenidad, del absurdo del tiempo que vivimos. Y

también, la sombra de nuestro Pablo Palacio. Significantes que promueven las

técnicas específicas del texto de Paúl Puma. Fragmentariedad, tono epistolar,

ritmo coloquial, interposición de viñetas, iconografía, fotografías, esbozos,

diagramas, espacios en blanco, recursos que personalizan la escritura del

autor, no solo ahora, sino desde sus primeros poemarios.

Una novela

de la que el lector saldrá transformado en su conciencia, jamás impune. Un texto de ahora, por la visión que propone

y por las estrategias narrativas puestas en juego. Un testimonio sin

concesiones de la contemporaneidad, duro e inflexible y, como en

contrapunto, profundamente poético: tal

la presencia de esa como estructura oculta previa a la textura de la página

escrita y que en realidad es el verso oculto, anterior e interior, urgido de

tornarse versículo y prosa continua y que sigue fluyendo, más allá de su

desaparición, en el ritmo incesante de la frase; tal el reconocimiento de la otra

realidad implícita que nace analógicamente de la inasequible unión de los

contrarios, ese redescubrimiento de las cosas desde la visión solo dada, en

momentos únicos, a los poetas o

videntes.

Francisco

Proaño Arandi

Suscribirse a:

Comentarios (Atom)